中国航空发动机高空模拟试车台建设60年:“争气台”托举“中国心”

来源:中国航发发表时间:2025-06-26 14:37:15浏览量:963

四川江油,龙门山脉深处的松花岭,一片高低错落的大型试验设备屹立如初,耸立的高炉无声叙述着那段峥嵘岁月。

这里是我国第一座航空发动机高空模拟试车台(简称“高空台”)的诞生之地。1965年开工建设,1995年首台建成,使我国一跃成为全球第五个、亚洲第一个拥有连续气源高空台的国家。

沿着龙门山脉向南六十公里的绵阳城郊,一座现代化航空新城映入眼帘,整齐排列的试验厂房一派繁忙景象。

这座航空新城是汶川地震后高空台异地重建的新址,重生的高空台见证了新时代中国航空发动机事业的快速发展,托举起一颗颗强劲的“中国心”翱翔蓝天。

从零起步,从松花岭到涪江畔,中国高空台60年的建设发展历程,书写了我国航空发动机事业从一穷二白到加快实现高水平科技自立自强的历史飞跃。

白手起家 铸就中国航空动力“争气台”

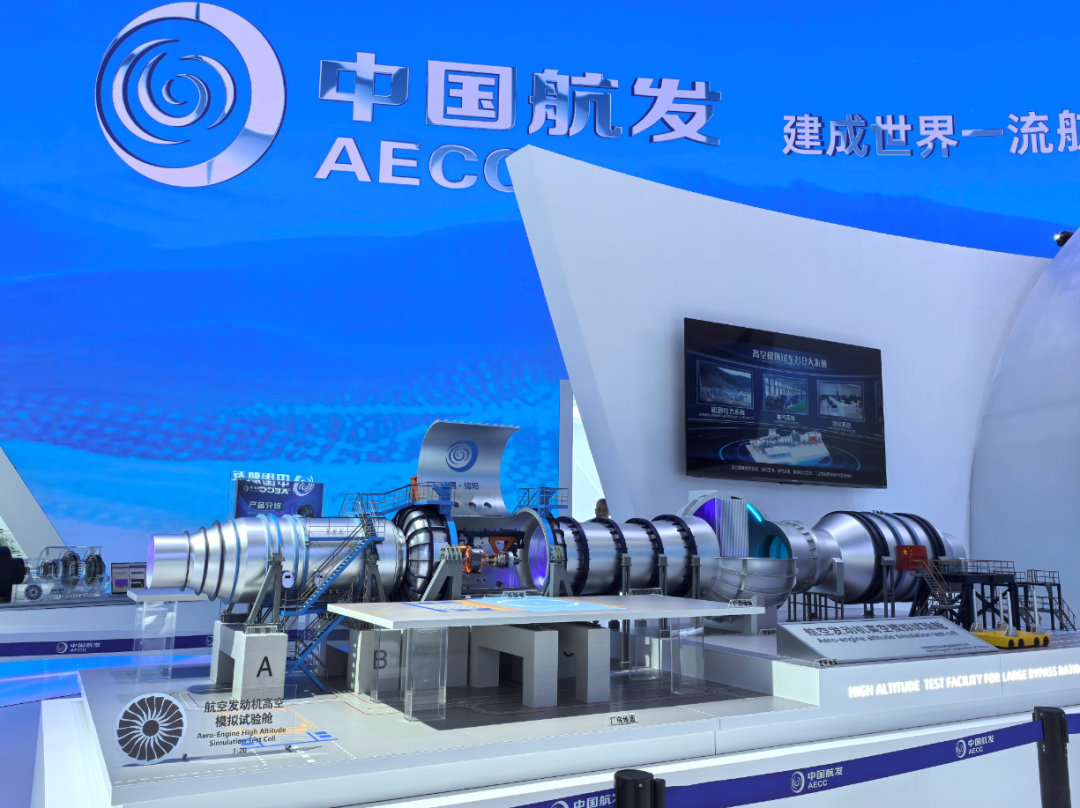

高空台,是在地面模拟航空发动机空中飞行时的高度、速度和进气畸变条件的试车台。航空发动机在高空台试验舱中会经受各种考验,验证性能、完善设计。高空台是研制先进航空发动机必不可少的大型试验设施之一。

1964年,党中央作出开展三线建设的重大战略决策,并根据聂荣臻元帅关于“抓紧空气动力中心和高空模拟试车台的建设”的建议,决定把高空台作为国家重点工程,在我国西南战略腹地选址建设。

1965年春天,一个由18人组成的工作团队带着国务院国防工业办公室的一纸介绍信离京入川,组建航空喷气发动机研究所(现中国航发涡轮院),开始在这片“蜀道难”之地开创“上青天”事业。

高空台建设是一项系统工程,主体包括连续气源、进气系统、高空试验舱等多个组成部分,占地100多万平方米。在当时物质条件极度匮乏和技术严密封锁的环境下,在经济不发达、交通落后且毫无现代工业基础的大山中,建设这样一个世界级的大型试验设施,其难度可想而知。

面对绝对零起点、零基础、零经验,老一辈航发人立志要争口气,并把新中国第一座高空台称为“争气台”。他们用手摇计算机、三角板、丁字尺一点点绘制出高空台的雏形;夏天酷热、冬季湿寒的加工厂房里,他们换人不换工,风里来雨里去,把一个个不可能变成现实。

历经“三易台址”“九大关键技术试验研究”“非标设备加工”等考验,1977年4月,一辆载着银白色高空舱的拖车,从松花岭的洞口缓缓驶出,高空台完成一期建设,正式进入设备安装调试阶段。航发人挤满了通向试验基地的一区大桥,大家敲锣打鼓、掌声雷动。

高空台建设并非一帆风顺。上世纪七十年代末,由于国民经济调整,高空台二期工程一度放缓。

“如果搞不出高空台,我就永远不离开山沟,死在松花岭,埋在观雾山!”时任整机试验室主任的中国工程院院士刘大响号召大家坚定信心。他带领大家完成20套大型设备工艺调试,开展高空模拟试验技术研究,硬是把缓建期变成了学习期、研究期。

历经三十载拼搏坚守,全国近百家单位联合攻关,上万名航发人艰苦努力,仅用了不到国外同行十分之一的建设经费,航发人叩开了“蓝天之门”:1995年3月高空台完成国外对比标定试验,1995年11月通过国家验收,标志着我国具备了自主研制先进航空发动机的条件能力。

1996年,高空台被评为“1995年全国十大科技成就”,次年更是获得“国家科技进步特等奖”,航发人两次走进人民大会堂,接受党和国家最隆重的表彰。

百折不挠 异地重生焕发强大生机

在极限环境中保持强劲的动力,是航空发动机与生俱来的使命,这份使命同样赋予了航发人百折不挠的精神基因。

2008年5月12日,汶川发生8.0级特大地震。大地颤抖、山崩地裂,紧邻震中的高空台严重损毁,科研生产被迫中断。

面对断壁残垣,党中央从国家利益角度出发,决定在异地重建高空台。

曾经,航发人带着一腔热血走进大山;此刻,航发人带着新的使命走出大山。

重建,更是重生。航发人紧盯世界科技发展最前沿,拿出当年建设“争气台”的决心,立志打造“布局更科学、试验门类更合理、数据采集系统更智能”的现代化高空模拟试验体系,实现从一座台到大型综合性试验基地的嬗变。

2010年,随着奠基仪式上第一铲土落下,由航空发动机试验基地、产业发展基地、科研办公区等组成的绵阳航空城建设全面铺开。在160多万平方米的土地上,井然有序地规划了多座满足不同型号研制需求的高空台和相关配套试验设备。

来自全国各地的航发人汇聚涪江之畔,短短几年就陆续建成可满足涡喷、涡扇、涡轴、涡桨等多类型发动机试验的新基地,试验能力极大提升、服务领域更加宽泛,涡轮院成为名副其实的航空发动机“飞天摇篮”。

追赶世界一流,不仅需要门类齐全、设备先进的“硬指标”,更要有高效运行试验的“软实力”。车台舱位、人员设备不可能无限增加,充分挖掘试验能力,不断提高试验效率,成为各国竞相追逐的目标。

高空模拟试验现场,四五米长、数吨重的发动机上下台,调用的设备工具多达30种,连接的测试线路有上百条,位置间隙要求精准到0.01毫米,时间控制要求精准到秒……海量的测量数据、庞大的存储计算以及牵一发而动全身的资源调度,这些都应如何统筹?

涡轮院试验团队一边建设,一边思考更为精益、高效的试验管理方法。他们准确识别提升试验效能的关键因素34项,系统构建出一套试验效能指标树,探索出了一套具有自主知识产权的精益化试车台工艺方法,不断刷新试验时数、试验难度、试验台数。

在此基础上,涡轮院试验团队同步开发了一套数字化作业系统,实现了数字化流动、自动化操作、可视化指导、电子化表单、数据化物料,使人力节省37.5%,总体效能提升62%。

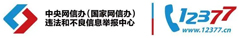

“祖国终将选择那些忠诚于祖国的人,祖国终将记住那些奉献于祖国的人。”蓝天之下,绵阳航空发动机试验基地红旗墙上的誓言格外瞩目,见证了这个大型试验设施的涅槃重生。

百炼成钢 加速推进航空动力自主创新发展

2016年,以习近平同志为核心的党中央决策成立中国航发,作出加快实现航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产、建设航空强国的重大部署,高空台建设也迎来了新的重大历史机遇期。

领袖的期望重托,让航发人更感到身上沉甸甸的责任:虽然历经几十年建设,我国航空发动机高空模拟试验基地已经颇具规模,但与世界航空发动机前沿技术发展相比,与独立自主研制先进航空发动机的使命要求相比,依然有差距。

加快航空发动机自主研制步伐,绝不仅仅是单纯地突破几项关键技术、完成几个型号研制,而是要打造一套我国航空发动机的自主创新体系。

高空台作为重大科学试验装置,高空模拟试验技术作为共性关键技术,对构建自主创新体系至关重要。每一个高空试验数据都是支撑加快自主研制的基石,每一次试验突破都将推动航空动力技术的飞跃。

涡轮院就站在这样一个航空发动机事业发展的战略支点上。深入贯彻习近平总书记重要指示批示和对中国航发黎明“李志强班”职工重要回信精神,以引领原始技术创新、突破关键技术瓶颈、扩大技术溢出效应为目标,涡轮院不断完善高空台建设和运行,全面支撑航空发动机事业快速发展。

——对标世界一流,我国高空模拟试验基地建设不断提速。贯彻“科学布局、体系建设、急用先建、研考兼容”原则,涡轮院统筹识别在役产品和型号研制问题,自主设计新建了多座高空舱,已形成涡喷/涡扇、涡轴/涡桨、新概念新构型等航空发动机高空模拟试验验证能力体系。

——聚焦前沿技术,我国高空模拟试验技术研究不断拓展。从产品全生命周期出发,涡轮院形成航空发动机试验条件真实、测试数据准确、试验方法高效、试验手段智能的技术与能力,支撑型号从论证立项、工程研制、列装定型到改进升级全过程。

——促进创新发展,我国高空台的技术溢出效应不断催生新产品新业态。涡轮院依托高空台试验技术衍生发展出的数字压力扫描阀、温度电压采集仪、无线遥测系统、特种受感部探针等测试产品,可广泛应用于汽车、船舶、装甲车辆、燃气轮机等动力装置试验,已经初步实现测试技术产品产业化发展。

每一次的出发,都是面向未来的努力;每一次的收获,也是奔赴新程的底气。从“争气台”的拔地而起到“中国心”的呼啸苍穹,我国航空发动机事业发展历程如一部波澜壮阔的史诗,镌刻下一行行熠熠生辉的奋斗篇章。

免责声明:航化网出于分享有价值信息和促进知识传播的目的转载此文章。我们对文章内容和观点保持中立,不代表赞同其立场。内容仅供参考,不构成投资建议。我们尊重原创版权,已尽可能注明来源和作者。若您认为您的权益受到侵犯,请与我们联系,我们将立即更正或删除相关内容。

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏