去太空“打铁”?高端制造迈向星辰大海

来源:中国航天报发表时间:2025-07-29 09:38:02浏览量:725

最近,SpaceX公司负责执行运输者-14任务的猎鹰9火箭成功发射,将一颗来自英国的特殊卫星送入了轨道。它的目标既非通信,也非遥感,而是要在距离地球500公里的轨道上,尝试完成一项前所未有的任务:制造半导体芯片。太空制造时代真的要来临了吗?

重力归零 制造升级

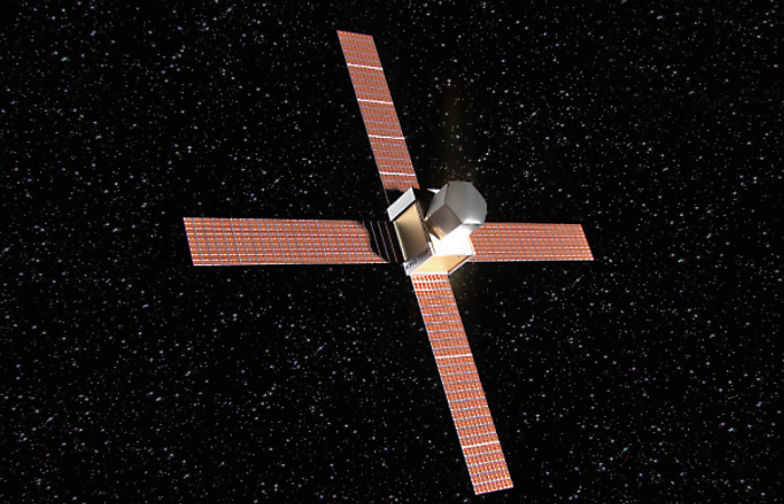

这颗名为“锻造星1号”的卫星由英国初创企业太空锻造公司研制,是英国首个旨在测试太空制造核心技术的航天器,也是第一颗获得英国民航局颁发太空制造许可证的英国卫星,同时使得英国成为全球首个开展空间制造的国家。

火箭发射后的几小时内,卫星就成功激活并与英国加的夫太空锻造任务运营中心取得联系,成功建立在轨通信,标志着历时4年的设计与测试工作完成,也意味着天基工业制造的新篇章正式开启。

太空锻造公司发布的太空制造卫星示意图

“锻造星1号”任务旨在利用近地轨道的微重力、超洁净真空等独特环境,测试在太空中生产先进材料的可行性,并验证热防护盾、在轨气动控制,以及软件支持的包括轨道跟踪与再入测绘在内的多项返回技术。不过,锻造星1号卫星本身并不会返回地球,但其在执行任务中获得的关键数据,将为未来的太空制造任务奠定基础。

太空锻造公司之所以要不远万里将工厂搬到太空,是因为太空中的微重力、真空和超低温条件十分有利于半导体制造。

微重力环境是太空制造的核心优势。在轨道上,微重力仅为地球表面的百万分之一左右,几乎消除对流和沉淀效应,可生产出更大、更纯、缺陷更少的半导体。超真空环境下的分子密度极低,可以避免材料氧化或污染。宇宙背景温度接近绝对零度,有利于材料快速稳定成形。锻造星系列卫星的有效载荷将被精确放置在地球上方500~800公里处,位于太阳同步轨道上,可以最大限度地获取太阳照射。

太空锻造公司声称,这些在太空中制造出来的半导体晶圆,理论上可将电动汽车充电时间减半,并为量子计算机提供更稳定的基础元件。而芯片价值甚至有望“超过卫星入轨成本”。在该公司看来,在微重力环境下制造新型合金和高温合金的机会几乎是无限的。特别是氮化镓和碳化硅等第三代半导体材料,在这种极端环境中反而更容易制造出来。此外,在轨研发可以加速新药物的研发速率,提高现有药物的生产效率。

此外,太空制造更加清洁、环保。在地球上生产半导体时,需要消耗数千升超纯水和有毒化学品。而据太空锻造公司估计,在轨道上制造半导体可减少高达75%的碳排放。

开启加速 面向未来

太空制造的发展历程可追溯至20世纪60年代。苏、美两国率先探索在太空环境下进行材料加工的可行性,早期聚焦微重力对材料特性的影响及大型桁架结构制造,但因技术限制多停留于地面研究。

欧空局航天员在太空中展示金属部件的3D打印

20世纪60、70年代,美、苏两国先后完成电子束焊接试验,推动了空间焊接技术的发展,使得航天员在外太空修复航天器密封舱体成为可能。

进入21世纪后,太空制造技术的发展速度进一步加快:2012年,美国宇航局提出千米级结构在轨制造概念;2014年,国际空间站首次部署3D打印机,完成塑料零件在轨制造;2020年后,激光增材等技术进入工程验证阶段。我国自2016年起加速发展太空制造技术,2020年在国际上首次实现连续纤维复合材料的在轨增材制造,并计划在2030年完成“月壤砖”原位熔融验证,逐步从技术跟随转向并行创新。

对太空锻造公司而言,研制并发射“锻造星1号”并非其首次进行太空制造尝试。此前,“锻造星0号”于2023年1月9日,由维珍轨道公司的运载器1号火箭从康沃尔航天港发射。遗憾的是,此次发射以失败告终,“锻造星0号”未能进入轨道。

根据太空锻造公司的发展规划,未来的锻造星2号卫星将成为首款把太空制造的半导体安全运回地球的航天器。该公司还计划未来每年发射10~12颗卫星,在完成为期1~6个月的制造任务后回收利用,最终实现每年超过100次的卫星发射,使得太空工厂像地球上的半导体工厂一样实现流水线生产。目前,在北约创新基金牵头,世界基金、国家安全战略投资基金和英国商业银行地区天使计划的共同参与下,太空锻造公司获得了2260万英镑的A轮融资。

专注高端 前景广阔

那么,太空制造的发展前景如何?

未来,太空制造将彻底改变航天系统设计范式。其核心价值在于突破发射体积与质量限制,实现超大型结构(如千米级天线、空间电站)在轨建造,降低深空任务成本。同时,美国宇航局的“地外原位资源利用”计划可支撑月球/火星基地可持续发展,利用月壤制氧、将火星二氧化碳转化为燃料等技术已进入验证阶段。

实验室里的“锻造星1号”

目前,美国将太空服务组装制造列为国家战略,欧盟“月球村”计划将整合建筑与机器人技术,我国的《2021中国的航天》白皮书也明确了在轨制造能力建设目标。随着材料、机器人及人工智能的融合,太空制造将向智能化、标准化方向发展,催生太空经济新形态。

太空制造绝非简单移植地面工艺,事实上,国际空间站已开展的实验暴露出诸多挑战。2024年1月,首台金属制造工艺的3D打印机运抵国际空间站进行测试。这台180公斤重的设备不得不缩小至洗衣机大小,并被密封在一个类似保险箱的金属盒中。之所以如此,是因为其内部激光温度超1200摄氏度,必须严格控制热量,以及制造过程中产生的烟雾和其他有害物质,防止产生安全隐患。

此外,为适应微重力环境,工程师被迫放弃常用的粉末加工技术(粉末会飘散),改用金属丝材打印。打印一个9厘米尺寸的零件需要40小时,且还需每日限时4小时运行,以防噪音干扰航天员。虽然太空3D打印任务的注意事项很多,但其在太空按需生产零部件的优势,为空间站提供了应急维修能力,因此仍然是必要的。

如今,太空制造正在突破技术经济临界点。随着“锻造星1号”的成功运行,人类工业生产开始从重力束缚中解放。未来十年,近地轨道可能出现首批具备商业量产能力的太空工厂。不过,太空制造不会取代地面制造,而是专注于生产地面环境无法实现的高端产品。

当第一块全流程在轨制造的芯片通过质检,工业生产将正式进入太空时代。这不仅是制造场所的迁移,更是人类利用空间环境突破材料极限的技术革命。未来的芯片可能诞生于宇宙而非硅谷;空间站里的机械臂正组装着下一代望远镜;而某个月球基地的打印机组,正用月壤铸造新的舱段外壳。

免责声明:航化网出于分享有价值信息和促进知识传播的目的转载此文章。我们对文章内容和观点保持中立,不代表赞同其立场。内容仅供参考,不构成投资建议。我们尊重原创版权,已尽可能注明来源和作者。若您认为您的权益受到侵犯,请与我们联系,我们将立即更正或删除相关内容。

下一篇:“太空快递” 签收,新实验上线!

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏