【航化说】海上生明月,九天揽星河 回顾中国航天发展史

来源:航化网发表时间:2025-07-31 17:45:17浏览量:859

想象你用力吹胀一个气球然后松手,气球会“嗖”地窜出去——这就是火箭的基本原理!科学家把这个现象称为牛顿第三定律:当燃料燃烧后向后高速喷出气体,就会产生向前的推力,把火箭送入太空。

人类对浩瀚宇宙的探索永无止境。未来,我们将建造巨型的低轨卫星星座、在月球建立科研基地、开发小行星资源,甚至建造大型空间站,发展太空工业……这一切目标的实现,都离不开火箭技术的支撑,因为只有火箭才能帮助我们摆脱地球引力的束缚,迈向深邃的太空。那我国火箭技术是如何从零起步,逐步发展到如今的先进水平?本文将为大家科普我国火箭的发展现状及种类。

从戈壁滩到现代化发射场

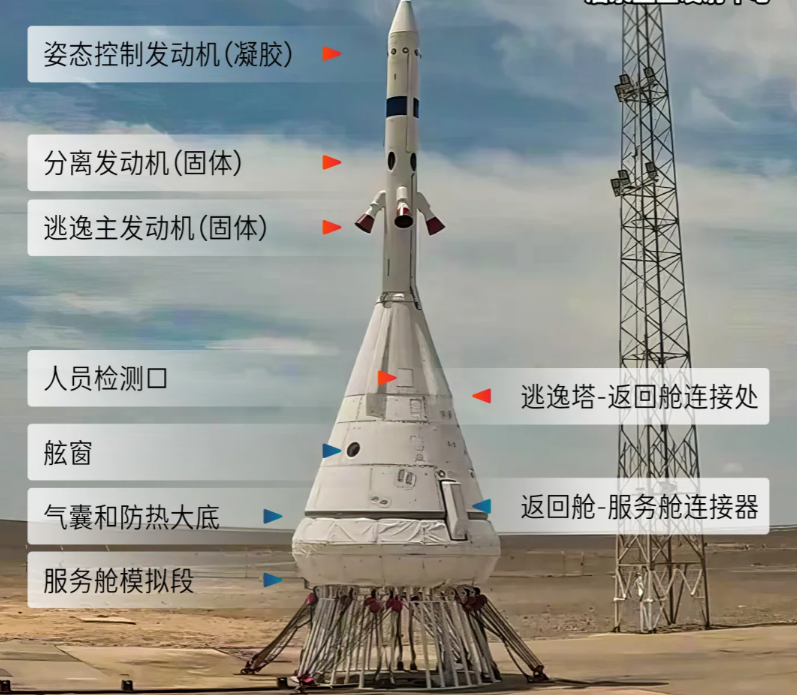

中国火箭行业发展主要经历了四个阶段。20世纪50年代至60年代初的初始阶段,中国开始研究和开发火箭技术。1956年,中国成立了航天工业委员会,标志着中国航天事业的开始。中国在初期主要从苏联和东欧国家引进导弹和火箭技术,并通过逆向工程进行学习和仿制。

我国最早的导弹试验场位于东风航天城,也就是今天大家所熟知的酒泉卫星发射中心。这里曾经是一片荒凉的戈壁滩,条件极为艰苦。当年,第一代航天人住帐篷、背土豆,克服重重困难,在这片戈壁滩上建起了东风航天城。如今,这里已焕然一新,成为一座绿树成荫、环境优美的现代化小城。

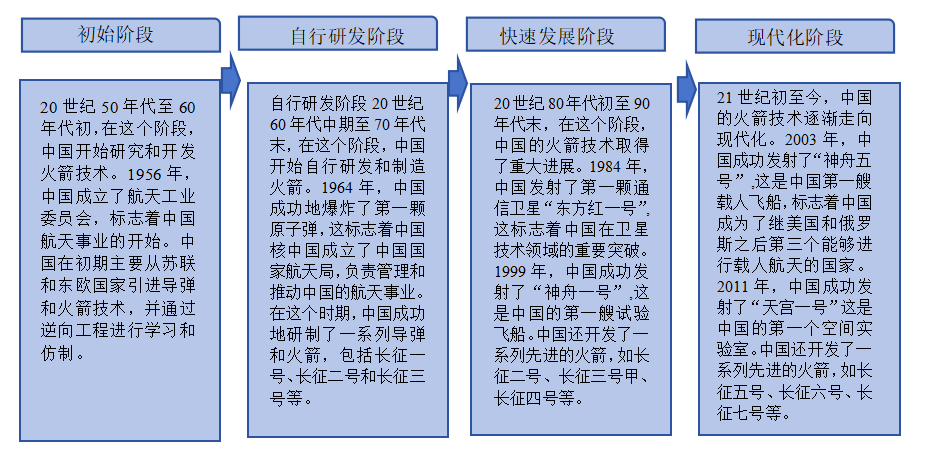

20世纪60年代,我国在东风四号导弹的基础上,成功研制出首枚运载火箭——长征一号,并将重达 173 公斤的“东方红一号”卫星送入太空。长征一号采用两级液体火箭加第三级固体火箭的结构,箭体最大直径为 2.25 米,标志着我国实现了从导弹技术向航天运载火箭的跨越。

进入70年代,我国火箭技术进一步发展,在东风五号导弹基础上研制出了长征二号运载火箭。这是一种两级液体火箭,箭体直径增至 3.35 米,近地轨道运载能力由原先的数百公斤提升至 1.8 吨,提升了近 5 倍。

到了80年代,为了满足发射地球静止轨道(约 36000 公里高)通信卫星的需求,我国在长征二号基础上增加一级高性能氢氧液体火箭,形成了长征三号运载火箭。这一改进显著提高了火箭的运载能力和任务适应性。

90年代,我国继续提升火箭性能,通过横向捆绑助推器的形式,成功研制出长征二号 E、长征二号 F 和长征三号乙等型号,大幅地增加了运载能力,这时候近地轨道的运载能力达到了10吨左右。

逃逸塔的“救命”原理

由于目前世界上没有任何一种火箭能够达到百分之百的可靠性,我们无法完全消除所有风险。即便是世界上最先进的火箭,其成功率也只能达到 98%~99%左右。这意味着,如果进行一万次发射,可能会有100次出现故障。比如美国的航天飞机,在130多次飞行任务中,曾发生过两次严重事故,导致两架航天飞机爆炸,共14名航天员不幸遇难。

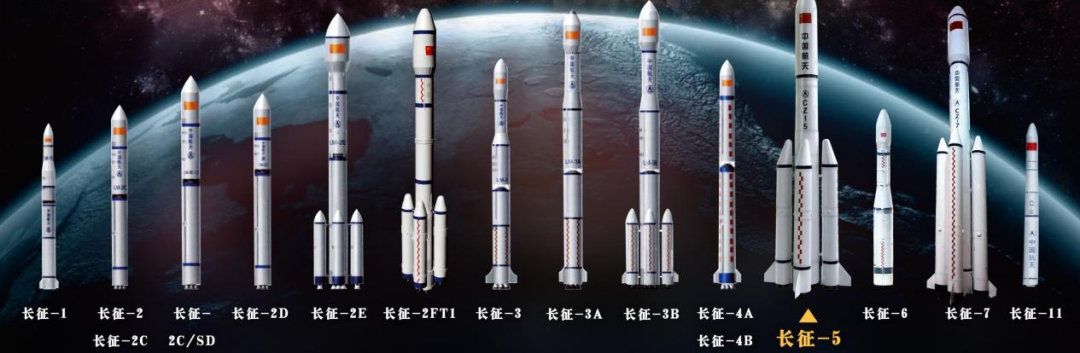

值得一提的是我国的载人运载火箭顶部装有一个外形尖锐的装置。这个装置实际上相当粗壮,高度接近 8 米,是一枚小型固体火箭,被称为“逃逸塔”。一旦火箭在发射前或发射后的特定时间段内出现意外,逃逸塔的主发动机点火,产生强大的拉力,将飞船从火箭上 “拽” 下来,然后通过分离发动机、偏航俯仰发动机等调整姿态和实现分离,带着飞船远离故障火箭。

新一代运载火箭的崛起

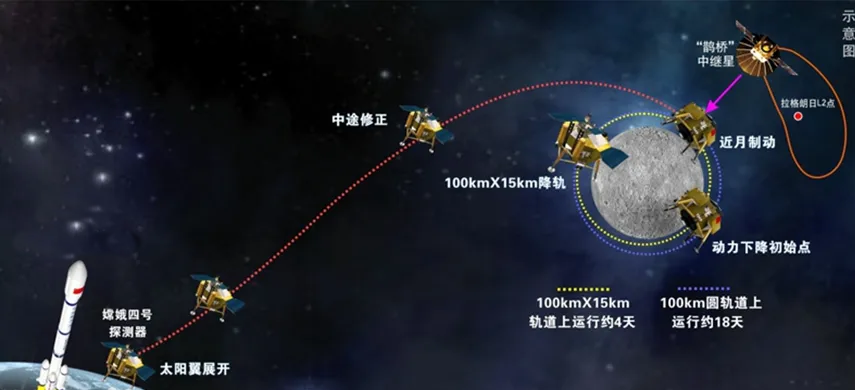

进入21世纪,这一阶段,我国启动了“嫦娥工程”,推进月球探测任务,同时开展了新一代运载火箭的研发,主要包括长征五号、长征六号、长征七号和长征八号等型号。

新一代运载火箭具备很多新的特点:首先,发动机最大推力从过去的80吨提升至120吨;其次,推进剂由早期的常规推进剂以及东风系列液体导弹所使用的有剧毒的四氧化二氮/偏二甲肼,更换为更加环保的液氧煤油和液氢液氧;此外,火箭贮箱的最大直径也由原来的3.35米增加到5米。

可重复使用火箭:畅游太空不是梦

据了解,未来我国航天事业的目标是要实现载人登月以及可重复使用的运载火箭。根据规划,我们将在 2030 年左右将中国的航天员送上月球。目前我国使用的火箭多为一次性设计,成本较高,全国已有近 10 家火箭企业正在积极研发可重复使用火箭技术,但尚未进入实际应用阶段。今年,咱们国家将有多款可重复使用火箭首次亮相或进行试验,比如朱雀三号、天龙三号等,简直让人期待。

简单来说,可重复使用火箭就是发射后还能“回家”的火箭。传统火箭发射一次就报废了,成本高得吓人,动辄几亿美元。而可重复使用火箭通过回收助推器、芯级等关键部件,经过检修和燃料加注后,还能再次执行任务。这样一来,发射成本大幅降低,效率也提高了。

如美国SpaceX的“猎鹰9号”火箭,通过回收一级火箭,将单次发射成本从几亿美元降到了几千万美元,这样一算,发射成本可以说是骨灰级降价了。这种技术不仅让商业航天发射变得更经济,还为卫星互联网、太空旅游等新兴领域打开了大门。

未来蓝图:从月球基地到火星采样

此外,我国还将持续推进深空探测任务,实施“天问”系列探测计划。目前,我国已成功发射首次火星探测任务“天问一号”,成功从月球带回月壤样本,并顺利将“祝融号”火星车送上火星表面。未来几年,我国还有望成为全球首个实现火星样本返回的国家。通过对火星实际样本的深入分析,科学家将能够更深入地研究太阳系的起源和演化等诸多科学问题。

中国航天的发展,壮大了国家的综合国力,拓展了民族的生存空间,最大程度维护了国家安全,还引领了人类的未来。回顾中国航天发展史,它是一部中华民族自主创新的历史,更是一段扬眉吐气、壮我国威,助推中华民族走向世界舞台中央的历史。

赴九天,问苍穹

我们始终没有忘记

我们的征途是星辰大海!

版权声明:本文为航化网原创,版权归航化网平台所有。任何机构或个人在未经明确授权的情况下,禁止擅自转载。如需转载,请联系客服电话:010 - 8273 1800。转载时注明出处为“航空航天化工网”,违反者本网站将追究法律责任。

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏