【航化说】他们让天空不再是雨水的来处,而是希望的入口

来源:航化网发表时间:2025-08-11 18:23:28浏览量:584

今年“七下八上”防汛关键期,我国发生了多起严重的水灾害,如北京密云、河北兴隆、山西大同、广东白云、甘肃榆中等,造成了近百人遇难,这是非常惨痛的损失。近年以来,随着全球气候变化,极端气候诱发的灾害越来越频繁,但同时,我们也应该看到,航空航天领域在应急救援及灾害监测与成因溯源方面发挥出越来越关键的作用。

卫星让我们“看得见”

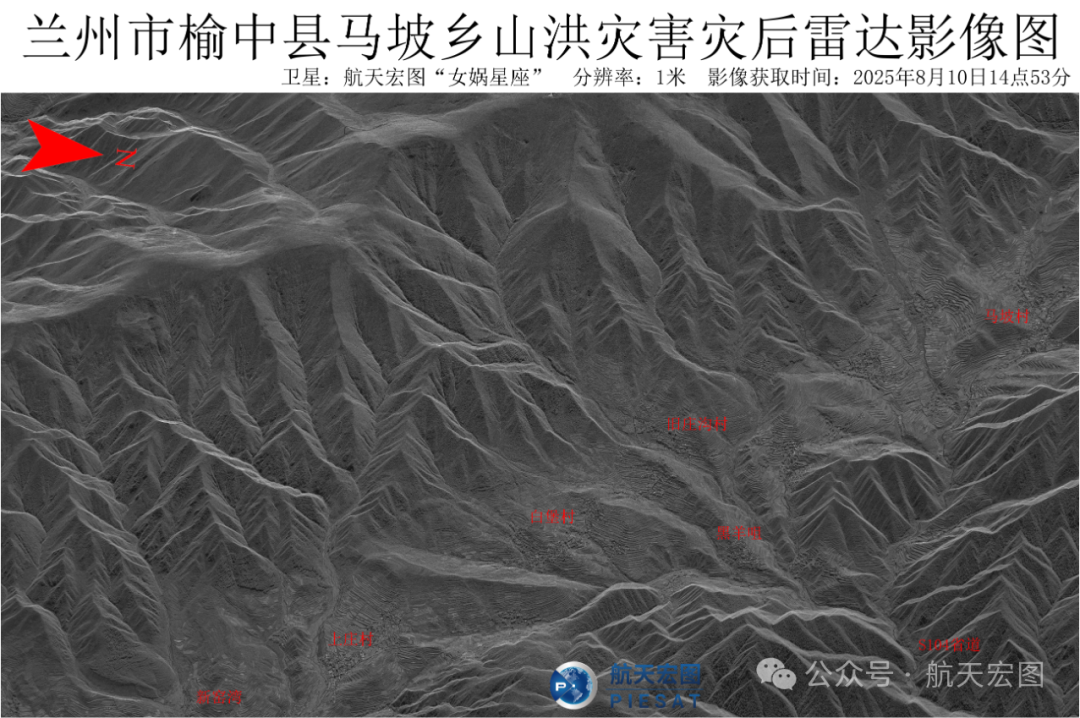

甘肃榆中山洪灾害,卫星监测、数据共享帮大忙

据央视新闻报道,8月7日以来,甘肃省兰州市榆中县等地遭遇连续强降雨,引发山洪灾害。截至2025年8月9日,榆中县等地山洪灾害已导致15人遇难,28人失联,15人受伤,紧急避险转移安置9800余人。

这是8月9日在榆中县马坡乡马莲滩村拍摄的山洪灾害现场(无人机照片)。 8月9日,甘肃省兰州市榆中县交通、通信、供电、供水等基础设施抢修工作有序推进。 新华社记者 郎兵兵 摄

为了更有效地支持救援行动,航天宏图利用“女娲星座”卫星资源对灾区进行持续监控。通过9日、10日“女娲星座”持续监测,目前已经实现了主要受灾区域高分辨率合成孔径雷达影像全覆盖。相关卫星影像图件及灾损专题图已实时同步发送至水利、应急相关部门及抢险救援一线单位,为灾情研判和救援决策提供数据支持。

高分辨率山地环境制图计划(FRMM)水灾害早期预警系统(WHEWS)对此次山洪灾害进行了快速响应。整编了若干项与水灾害密切相关的数据集,目前第一批次数据已经上线共享,后续数据正在整编中。

卫星通信在多地防汛抢险救灾中发挥重要作用

近日,京津冀地区遭遇了多轮强降雨,在此次暴雨洪灾中,中国卫通作为国家卫星通信主导力量,紧急部署,全力动员,为各方救援队伍提供稳定、可靠的应急通信服务。截至8月4日,中国卫通Ka宽带卫星互联网平台为政府应急部门、中国电信、中国移动、中国联通等救援队伍提供600余条应急保障链路,使用流量约960GB。

在灾情发生后,中国卫通第一时间为应急管理部、北京市应急局、消防学院等救援单位提供应急链路保障服务,执行公网覆盖、视频监测等任务。

在支援河北防汛抢险救灾工作中,为无人直升机开通卫星应急链路保障服务,确保将药品、食品等救援物资精准空投至处于断路、断网、断电状态的兴隆县周家庄村。

同时,中国卫通积极调配卫星资源,为陕西延安洪灾、云南强降雨、08号台风竹节草等多起灾害提供应急链路保障服务,支撑开展公网抢通、灾害监测、应急指挥等关键任务,全力保障“七下八上”防汛关键期的应急通信畅通,为打赢防汛攻坚战筑牢通信防线。经过实战检验,卫星通信已经成为应急救援工作中不可或缺的手段。

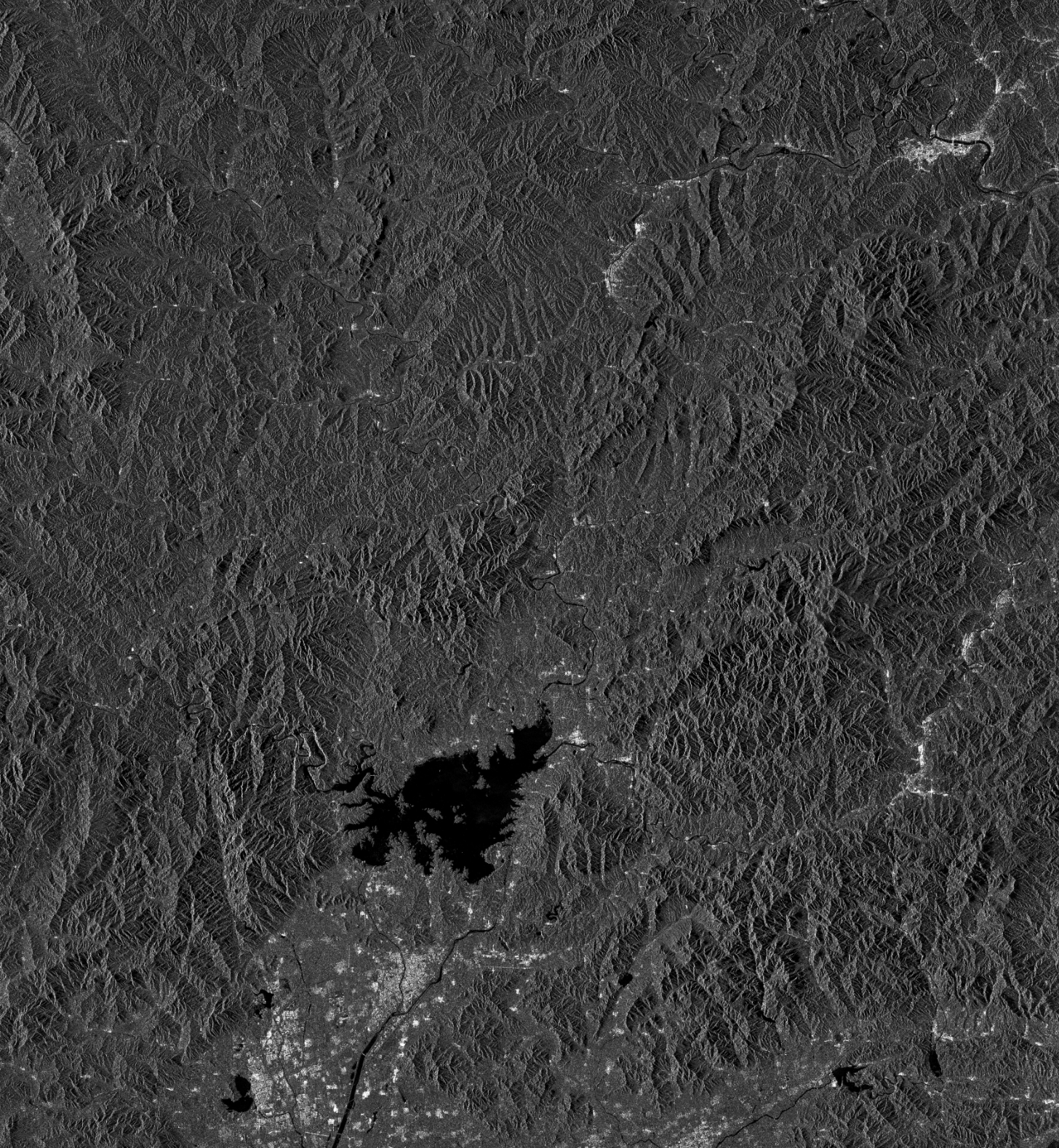

民商卫星协同观测应急成像驰援河北

北京时间7月28日,河北省承德市滦平县马营子满族乡南台子西沟村因强降雨导致山体滑坡。国家航天局对地观测与数据中心第一时间启动民商航天应急响应机制,紧急统筹调度民商卫星对滦平县及周边区域进行应急成像,并同步查询灾区历史影像。第一批成像影像已于7月28日15时32分紧急共享至国家减灾中心、河北高分中心等应急单位。后续,国家航天局对地观测与数据中心将持续调度民商卫星支持河北省承德市滦平县地区减灾救灾工作,为灾情研判决策提供空间信息支持。

河北承德市滦平县环境二号06星灾后图像(2025年7月28日07时05分采集)

7月27日,怀柔区琉璃庙镇因暴雨导致多处道路中断,群众基本生活物资紧缺,情况紧急。受北京市突发事件应急委员会调度,中国安能紧急调派无人机分队,携带中型载重无人机,于28日7时提前抵达救援现场,迅速展开空中物资投送任务。截至30日,小分队累计飞行15架次,共完成6个点位物资投送任务,累计投送食品、饮用水、药品等应急物资870余公斤,有效缓解群众燃眉之急。

航空应急救援十大应用场景

2025年5月,第四届长三角国际应急减灾和救援博览会同期活动“长三角航空应急救援产业联盟成立暨十大航空应急救援场景发布活动”在国家会展中心(上海)举办,共同探讨航空应急救援产业的前沿技术与创新实践,为长三角地区应急管理协同发展注入新动能。上海市应急管理局党委委员、副局长桂余才发布航空应急救援十大应用场景。

(以下场景均由上海市应急管理局、上海市经信委指导发布)

场景1:灾害预估和灾情评估的“吹哨人”。

在地震、洪水、泥石流等重大自然灾害、森林火灾及爆炸、危险化学品事故、建筑物倒塌等灾难发生后,航空设备可快速穿越障碍,评估灾情,为救援决策提供依据。

场景2:搜救行动的“尖兵利器”。

在山区、丛林、海上与极地、高原、沙漠等特殊环境中,航空设备可冲锋在前,发挥其特有功能,精准定位、寻找落难、受灾人员等目标。

场景3:森林火灾扑救的“及时雨”。

无人机可用于森林火灾的监测、预警和早期扑救,携带灭火弹或喷水装置进行灭火作业。直升机则可通过挂桶运水、空投物资装备等方式,对大面积森林火灾进行有效扑救。

场景4:水上救援的“天兵天将”。

在海上或内陆水域发生事故或人员落水时,直升机可快速抵达现场,进行空中侦察和定位,空投救生器、救生筏及利用救援吊篮、救援吊带等营救落水人员。水上无人机也可用于搜索和辅助救援。

场景5:高层救火的“蜘蛛侠”。

航空器/无人机可携带灭火剂飞至高层协助灭火,直升机也可通过吊运设备或人员进行救援,弥补地面消防设备在高楼灭火中的不足。

场景6:物资紧急投放的“神行太保”。

必要时物资快速投放,特别是在交通不便或难以到达的地区,如偏远山区、孤岛等,航空应急救援可快速投放食物、水、急救包、药品等紧急物资,为受困人员提供生命支持。

场景7:空中医疗的“诺亚方舟”。

可提供空中医疗支援,对于危重伤病员,直升机和具备医疗运输功能的无人机能够快速将患者从事故现场或偏远地区转运至医院,缩短救治时间,提高生存率。

场景8:安全巡检的“千里眼”。

航空器搭载摄像设备,深入灾害现场或事故区域上空进行实时侦察和监视,获取实时讯息,辅助优化救援策略;平时可对环境场所、基础设施设备及密闭空间、地下管线等进行悬空巡检。

场景9:通信中继的“顺风耳”。

当灾害导致地面通信中断时,无人机可作为移动通信中继站,搭载通信设备升空,恢复通信联系,确保救援指挥的顺畅进行,实现救援队伍、指挥中心和受灾群众之间的信息交互。

场景10:野外照明的“太阳神”。

无人机可搭载大功率照明设备升空悬停,在电力中断地形复杂的事故现场、荒郊野外及茫茫水域,保证良好照明环境,支撑救援行动。

这些应用不仅提高了救援效率,还降低了救援人员的风险,是现代应急救援体系的重要组成部分。

无人机让我们“够得着”“送得到”

7月27日,怀柔区琉璃庙镇因暴雨导致多处道路中断,群众基本生活物资紧缺,情况紧急。受北京市突发事件应急委员会调度,中国安能紧急调派无人机分队,携带中型载重无人机,于28日7时提前抵达救援现场,迅速展开空中物资投送任务。截至30日,小分队累计飞行15架次,共完成6个点位物资投送任务,累计投送食品、饮用水、药品等应急物资870余公斤,有效缓解群众燃眉之急。

7月26日至27日北京市连续出现强降水,在密云、延庆等部分地区出现大暴雨,局地特大暴雨。暴雨引发山洪、山体滑坡,导致多地出现断电、断路、断网的“三断”情况。接到延庆区应急保障工作指挥部的调派后,远度科技迅速响应并派出无人机救援团队。27日18时,ZT-120V中型复合翼无人机搭载光电吊舱、机载公网基站与机载卫通设备飞往处于“三断”情况的密云区冯家峪镇,对受灾地区开展空中公网应急通信保障和视频侦察任务,并将现场画面实时回传至指挥中心,为决策部署提供关键支撑。

受台风“韦帕”影响,广东等地近日出现连续强降雨。翼龙应急型无人机于20日和21日连续两日执行台风过境前的预警侦察、过境后灾情侦察与应急指挥通信任务,实现了全国首次大型固定翼无人机台风预警侦察,创新了“竞速台风、紧随台风”的台风全链条应急模式,全力维护人民群众生命财产安全。

7月18日至20日,随着台风“韦帕”逐渐逼近,中国气象局气象探测中心(以下简称“探测中心”)联合海南省气象局、广东省气象局等多家单位,依托海南博鳌国家级无人机气象观测试验基地,连续三天开展“海燕”Ⅰ型无人机台风高空外围云系及观测敏感区探测,为台风“韦帕”发展趋势研判提供精细化原位探测。本轮观测中,“海燕”I型无人机搭载机载下投探空系统,累计投放34枚下投式探空仪,获取了台风外围云系高垂直分辨率的温度、气压、湿度、风速、风向等资料,累计约6.1万余条有效观测数据。数据实时回传至气象大数据云平台“天擎”,为中央气象台、中国气象局地球系统数值预报中心(以下简称“数值预报中心”)、海南省气象局、广州热带海洋气象研究所(以下简称“广州热带所”)、上海台风研究所等单位开展台风“韦帕”预报服务提供数据支撑。

7月8日,中国和尼泊尔边境的吉隆口岸一带发生自然灾害,已致部分人员失联,当地通信、交通等基础设施部分受损。接到西藏自治区应急管理厅应急出动命令后,中航无人机现场团队迅速响应,8—10日连续三日调派西藏“翼龙”应急型无人机飞赴灾区,执行紧急灾情侦察和通信保障任务,全时待命、全速驰援、全力保障失踪人员搜救和灾区抢险救援。在灾区地面通信中断的危急时刻,西藏“翼龙”应急型无人机搭载的空中基站设备,为受灾区域提供了稳定、大范围的公网信号覆盖,有效打通了“信息孤岛”,成为连接灾区内外、救援前后的“空中生命线”。任务期间,累计恢复接入三网通用户超2000人,承载流量超23GB。

无数人的努力,都是为了让下一次灾害来临时,卫星会比乌云更早到达,无人机会比洪水更早起飞,直升机会比绝望更早降落。

科技的意义,从来不是让人类向灾难低头,而是让我们在暴雨中也能抬头看见光——那道光,从卫星的太阳能板反射,从无人机的航行灯掠过,从救援队员的头灯照出,最终汇成两个字:希望。

免责声明:航化网出于分享有价值信息和促进知识传播的目的转载此文章。我们对文章内容和观点保持中立,不代表赞同其立场。内容仅供参考,不构成投资建议。我们尊重原创版权,已尽可能注明来源和作者。若您认为您的权益受到侵犯,请与我们联系,我们将立即更正或删除相关内容。

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏