【航化说】揭秘!战斗机的 “隐身魔法”

来源:航化网发表时间:2025-08-14 16:35:48浏览量:663

说到隐身

大家首先想到的是什么呢?

看不见?

消失了?

那么飞机

是如何“消失”的呢?

本文将带您探寻飞机隐身的奥秘

战斗机的隐身能力包括雷达隐身,光学隐身,声波隐身等等,其中尤其重要的是雷达隐身能力,因为在现代战争当中,人们利用雷达这样的“千里眼”就能够轻松发现远超人眼视觉范围外的战斗机。想象一下,要想在战场神出鬼没如同鬼魅一般,首先最重要的是看不见,其次才是听不着和闻不着。

一、隐身技术的本质:低可探测性

隐身技术,学术上称为 “低可探测技术”(low observable technology),是通过特定手段降低物体可探测性光学信息特征的技术。在军事领域,这种技术的核心目标是使作战平台(如战斗机)难以被敌方探测系统发现,从而提高作战隐蔽性和生存能力。

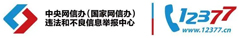

不同波宽的电磁波。和可见光一样,雷达辐射也是电磁波的一种

现代战争中,探测手段多样,包括雷达、光学、声波等。其中,雷达探测因能发现数百千米外的目标,成为对战斗机威胁最大的探测方式,因此雷达隐身能力是战斗机隐身技术的核心。雷达通过发射电磁波并接收反射波来确定目标位置,若能降低战斗机对雷达波的反射率,就能缩短雷达的探测距离,降低被发现的概率。

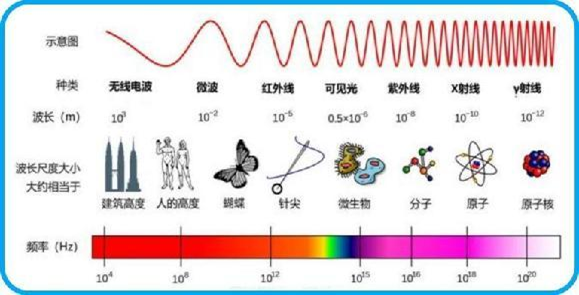

雷达探测范围模拟图

衡量雷达隐身效果的关键指标是目标的雷达反射截面积(Radar cross-section,以下简称RCS),其单位为平方米。RCS 值越小,目标对雷达波的反射能力越弱,隐身效果越好。例如,RCS为0.0001平方米的目标,其被雷达探测到的范围远小于RCS为0.1平方米的目标。

二、影响雷达反射截面积的核心因素

物体的RCS由三个主要因素决定,这些因素共同作用,决定了目标在雷达系统中的 “可见度”。

1.外形与方向性

外形与方向性对RCS起决定性作用。根据物理光学中的斯涅尔反射定律,入射电磁波与反射电磁波的入射角和反射角相等。当雷达波垂直照射到物体表面时,反射波会沿原方向返回雷达,形成强反射信号;若表面与入射方向成一定角度,反射波则会偏离雷达方向,从而降低被接收的概率。

这一原理类似球类运动:若球拍面垂直于球的入射方向,球会沿原路径返回;若调整球拍角度,球则会飞向其他方向。战斗机的外形设计正是基于此,通过优化表面角度,将雷达波反射至非雷达接收方向,减少反射信号强度。

2. 辐射反射性

电磁波照射到物体表面时,一部分被反射,另一部分被吸收。吸收比例越高,反射信号越弱,RCS值越小。这一特性与可见光反射类似:物体呈现不同颜色,是因为其表面吸收了部分可见光波段,反射了特定波段的光;同理,若战斗机表面材料能高效吸收雷达波,就能直接降低反射强度。

例如,特殊的雷达吸波材料可通过内部结构将雷达波能量转化为热能消耗,或通过共振效应抵消反射波,从而减少反射信号。

3. 几何截面大小

物体的几何截面积是影响 RCS 的基础因素。体积越大、表面积越广的物体,理论上反射雷达波的机会越多,RCS 值往往越大。对于无隐身设计的物体,其表面不规则形状会导致反射方向随机,增加被雷达捕捉到的概率;而隐身设计会通过紧凑结构和优化布局,在保证功能的前提下缩小有效反射面积。

三、隐身技术的发展历程

隐身技术的发展与战斗机的演进紧密相关,其历程体现了理论、材料和工程技术的逐步突破。

1.早期探索:二战末期的雏形

霍尔腾2-29型战斗机

1944 年,盟军在德国军事基地发现了霍尔腾2-29型战斗机,其外形类似“魔鬼鱼”,采用扁平流线型设计,而非传统的流线型外壳。测试显示,这种设计能显著减少雷达波反射,具备一定隐身能力。该机型还配备了先进喷气发动机,设计时速达970公里,但因战争结束未投入实战。

霍尔腾2-29型战斗机的设计理念为后续隐身技术提供了启发,其通过外形优化降低反射的思路,成为现代隐身设计的早期雏形。

2. 冷战时期:需求驱动下的初步发展

U-2高空侦察机

SR-71 侦察机

20世纪50年代,冷战引发军备竞赛,防空体系和雷达技术快速发展,推动了反雷达探测技术的需求。美国率先研制出具有一定隐身特性的侦察机,如U-2高空侦察机、SR-71 侦察机等。这些侦察机通过局部设计(如减少突出部件、优化表面光滑度)降低雷达反射,但受限于理论和技术水平,未形成系统的隐身设计方法,因此并非真正意义上的隐身飞机。

3. 实用化突破:首款真正的隐身飞机

F-117“夜鹰”

1980年代初,美国洛克希德公司基于乌菲莫切夫的理论,研制出世界首款真正意义上的隐身飞机 ——F-117 A攻击机。其RCS值仅为0.001-0.01平方米,甚至小于飞行员头盔的RCS 值,隐身效果显著。

F-117 A的隐身能力源于两方面:一是外形设计,采用锯齿状直边的多面体结构、高展弦比机翼和后掠角双翼,将反射波集中为窄波束,避免形成连续回波;二是材料技术,座舱玻璃采用多层无机金属膜复合结构,边、棱、角等强反射部位使用雷达吸波材料,降低不同频率雷达波的反射率。在后来战争中,F-117 A多次执行任务,未被雷达或敌机探测到,验证了隐身技术的实战价值。

4. 后续发展:多国技术路线并行

B-1B轰炸机

1983年,美国研制出隐身战略轰炸机B-1B,通过优化外形(如发动机进气口形状)和使用先进吸波涂料,将RCS降至传统轰炸机的1%,并能在携带大量弹药时实现超音速飞行。

苏-57战斗机

同期,俄罗斯重点发展等离子体隐身技术:第一代技术通过在强散射部位安装等离子体发生器,产生1mm厚的等离子体层,减少雷达波反射;第二代技术由克尔德什研究中心研发,可产生易电离气体,还能生成虚假信号干扰探测。

四、实现隐身的主要技术手段

目前,降低RCS的技术主要分为三类,分别从结构、材料和物理效应三个层面实现隐身。

1. 结构反射缩小法

通过优化目标外形和结构,减少强反射部位或缩小有效反射面积。具体措施包括:采用倾斜表面设计,使雷达波反射至非雷达方向;简化外部结构,取消突出部件(如外置武器挂架改为内置武器舱);采用一体化设计,减少表面缝隙和棱角(如全动式V形尾翼、可伸缩天线);缩小机体体积,在保证功能的前提下降低几何截面。

例如,B-2轰炸机采用飞翼布局,无明显机身和尾翼,大幅减少了强反射结构,使其在体积庞大的情况下仍能保持低 RCS。

2.材料反射缩小法

通过在物体表面使用雷达吸波材料(Radar-Absorbing Material,RAM)吸收雷达波,减少反射。

其技术路径包括:涂覆型吸波材料:在机体表面涂刷具有高电磁波吸收系数的涂料,将雷达波能量转化为热能;结构型吸波材料:采用透波-吸波复合结构(如多夹层材料),通过多层反射和吸收抵消雷达波;功能型材料:在玻璃、天线等部件表面进行金属化处理或加入导电丝栅网,降低特定部位的反射率。

F-117 A 的座舱玻璃和机身棱边涂层,就是材料反射缩小法的典型应用。

3.等离子体隐身技术

利用等离子体对电磁波的吸收特性实现隐身。其原理是通过等离子体发生器、发生片或放射性同位素电离空气,形成等离子体层。根据等离子体动力学,等离子体的逆轫致辐射吸收系数随离子密度增加而迅速上升,可高效吸收雷达波,从而降低RCS。

战斗机隐身技术从二战时期的初步探索,到如今的系统化应用,经历了理论突破、材料创新和工程实践的多重推动。其核心是通过优化外形、使用吸波材料或利用等离子体效应降低RCS,从而减少被雷达探测的概率。未来,随着探测技术的发展,隐身技术需向全频谱、多功能方向演进,同时平衡与其他性能的关系。这一领域的创新不仅将影响军事航空,还可能在民用领域(如低空飞行器安全、环境监测)产生广泛应用。

版权声明:本文为航化网原创,版权归航化网平台所有。任何机构或个人在未经明确授权的情况下,禁止擅自转载。如需转载,请联系客服电话:010 - 8273 1800。转载时注明出处为“航空航天化工网”,违反者本网站将追究法律责任。

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏