太空“战袍”如何“进阶”?

作者:jiaru来源:中国载人航天发表时间:2025-07-08 09:27:07浏览量:814

2021年7月4日14时57分,神舟十二号航天员乘组密切协同,航天员刘伯明、汤洪波穿着我国自主研制的新一代“飞天”舱外航天服,圆满完成出舱活动期间全部既定任务,安全返回天和核心舱,标志着我国空间站阶段航天员首次出舱活动取得圆满成功。

▲神舟十二号航天员乘组执行第一次出舱活动

上周,神舟二十号航天员乘组也圆满完成了第二次出舱活动。自空间站阶段首次出舱活动至今,已开展21次出舱活动,飞天舱外服支持保障了19名航天员、42人次成功执行出舱任务。

▲神舟二十号航天员乘组执行第二次出舱活动

航天服是航天员执行飞行任务必备的最复杂的个体防护装备。根据任务阶段的保障需求,可分为舱内航天服和舱外航天服,后者是航天员离开母船,走入外太空或其他星球时必备的个体防护装备,能为航天员提供安全有效的环境防护、密闭空间的环境控制和生命保障,同时保障其出舱作业所需的工作效能。作为航天员出舱的必备“战袍”,舱外服的发展历程是怎样的?

软式航天服,“内外兼容、一服两用”

载人航天技术的早期目标是实现近地轨道的发射再入以及突破轨道出舱活动技术瓶颈,航天服的功能主要体现在航天器内的应急压力防护和短时出舱防护。最早航天服的需求是舱内航天服,在航空飞行员高空飞行时使用的全密闭增压式防护服的基础上发展而来。而舱外航天服则是在舱内航天服外加一真空屏蔽隔热服,兼具舱外防护与舱内压力防护功能。

▲美国空军全身加压服

舱外服的雏形可追溯至20世纪60年代苏美两国的首次出舱任务。以美国G4C航天服为例,其主体结构采用软体结构,兼具舱内航天服与舱外航天服双重用途,通过脐带连接,依靠舱载设备提供氧气与散热,但受限于开放式通风供氧,出舱时间短,且散热性能低。

▲美国G4C航天服

苏联继首次载人飞行和首次出舱活动后,持续提升舱外服的技术水平,同期研制的Yastreb航天服在便携式生保系统、散热性能、可靠性设计等方面取得了突破,大幅提高了航天员出舱作业时长与活动范围,提升了系统的散热效率和安全可靠性。

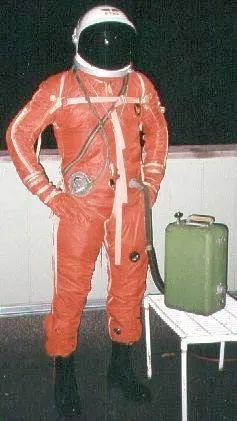

▲苏联Yastreb航天服

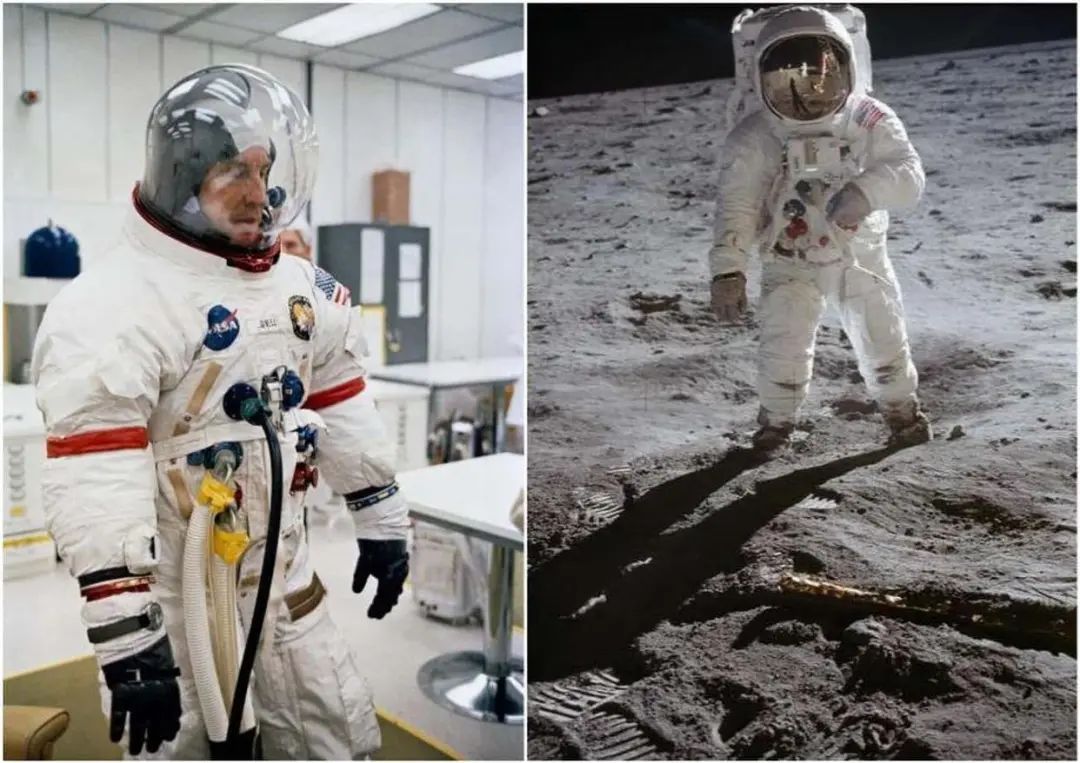

美国则开启了载人登月的征程,在阿波罗任务期间相继研发了舱内/舱外航天服系统A7L及其改进型A7LB。A7LB航天服优化了穿脱方式,延长了舱外独立作业时间,实现了便携式生保系统方案,工作模式由舱载供给的开放式转为闭式通风供氧与散热,并采用了无线通信模式。

▲阿波罗系列舱外服

这一阶段的舱外服均为软式航天服,尽管安全可靠性在逐步提升,但穿脱复杂、关节活动受限,加压后形态与尺寸变大,不利于进出气闸舱。

半硬式航天服,助力出舱的“硬科技”

随着空间站建设运营及航天飞行任务,天地往返常态化,近地轨道出舱频率、出舱时间以及出舱任务复杂度都显著增加,对舱外服的人机工效提出更高要求。为提高其灵活性和机动性,设计人员采用半硬式航天服作为舱外航天服,而较软、较轻的航天服作为舱内航天服,形成了两种体系。

半硬式航天服构型由苏联首先提出,并由此开发了“海鹰”系列舱外服,采用硬金属躯干与头盔和背包结合为一体,通过背部的开门实现穿脱,四肢采用柔软材料制成,设计了软关节和气密轴承,以提高活动性。

▲俄罗斯“海鹰”舱外服

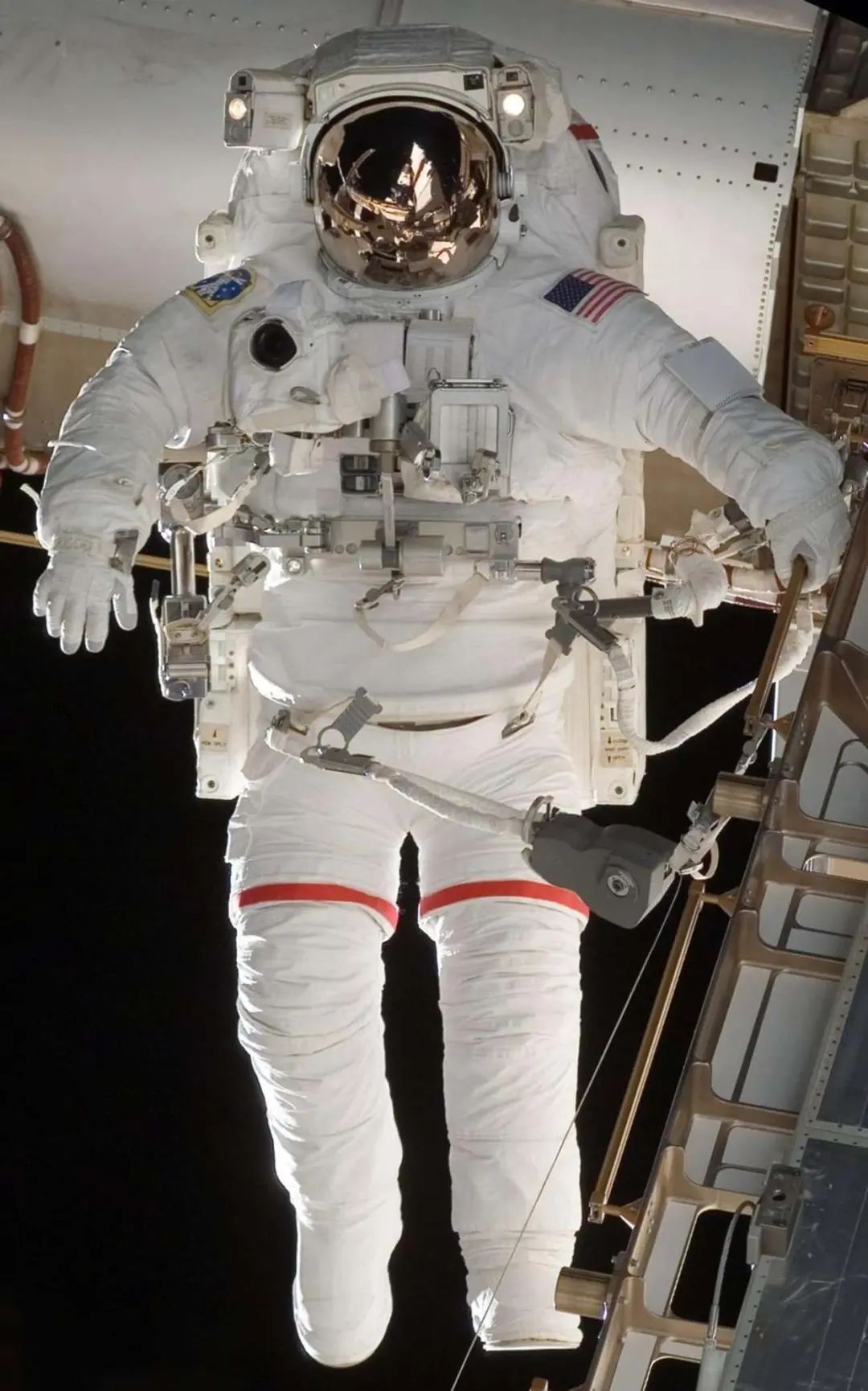

美国早期研制的舱外航天服EMU是根据所穿着的航天员的体型进行组件组合配置,且需在地面进行维护和维修,属于地基型舱外服。为进一步适应国际空间站的出舱活动任务和航天飞机退役后的在轨维护,科研人员对压力服系统进行了改进设计,研发了轨道基舱外航天服系统(Shuttle Enhanced EMU),即运送入轨后不再返回地面,寿命周期内通过在轨维护与维修,保证状态良好。新型的EMU重点对舱外服的可靠性、在轨维修性、延寿及微生物与污染物控制等方面进行了提升,并一直应用至今。

▲美国舱外服EMU

我国自主研制的飞天舱外航天服同样采用了拟人形态半硬式密封结构。第一代飞天舱外服于神舟七号飞行任务中完成了首次出舱活动功能验证,标志着其具备执行较为复杂的轨道出舱任务的能力。

▲美国舱外服EMU

我国自主研制的飞天舱外航天服同样采用了拟人形态半硬式密封结构。第一代飞天舱外服于神舟七号飞行任务中完成了首次出舱活动功能验证,标志着其具备执行较为复杂的轨道出舱任务的能力。

▲我国自主研制的飞天舱外服

新一代飞天舱外服属于轨道基舱外服,按照设计标准,使用寿命为“在轨贮存3年,期间出舱使用次数不小于15次”,目前在轨的三套舱外服已完成21次出舱活动支持,单件服装最高使用达19次,超额完成“3年15次”寿命设计指标。在神舟十九号第一次出舱活动期间,其最长自主工作时长达9.7小时(舱外活动时间9.1小时)。作为我国首个在轨开展寿命评估工作的飞行产品,飞天舱外服正延寿使用,且性能稳定。

▲神舟十九号航天员执行第一次出舱活动

当前实际应用于近地轨道出舱活动任务的舱外航天服主体结构均为半硬式构型,具有较好的在轨维护维修能力和较长的使用寿命,但人机交互便捷性和工作效能尚显不足。

舱外航天服根据不同任务目标可分为近地轨道出舱航天服、登月服、火星服等,载人航天的需求推动着航天服技术的发展。未来,随着材料科学、人工智能、机器人等技术的发展和深度融合,舱外航天服必将助力人类探索更广、更远的宇宙深空。

免责声明:航化网出于分享有价值信息和促进知识传播的目的转载此文章。我们对文章内容和观点保持中立,不代表赞同其立场。内容仅供参考,不构成投资建议。我们尊重原创版权,已尽可能注明来源和作者。若您认为您的权益受到侵犯,请与我们联系,我们将立即更正或删除相关内容。

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏