eVTOL适坠性优化研究助力低空经济安全可靠发展

作者:jiaru来源:航空学报CJA发表时间:2025-07-08 09:33:10浏览量:1397

电动垂直起降(eVTOL)飞行器凭借起降便捷、低噪音和零排放的优势,已成为低空经济的关键载体。然而,现有适坠性设计方法难以满足城市复杂环境对eVTOL适坠性提出的严峻挑战。本研究将机器学习与遗传算法相结合,提出滑橇式起落架和吸能元件的快速分析和智能优化设计方法,并开展了eVTOL多角度离轴坠撞仿真,使eVTOL发生坠撞时乘员受伤的概率大幅降低,助力我国低空经济安全可靠发展。

论文标题:eVTOL适坠性分析及优化

论文作者:丁梦龙, 李道春*, 周尧明, 冯传宴, 邵浩原, 向锦武

作者单位:天目山实验室, 北京航空航天大学

出版信息:航空学报, 2025, doi: 10. 7527/S1000-6893. 2024. 31282

01 研究背景

eVTOL可以在城市间或近距离进行快捷的点对点飞行,既能作为“飞行汽车”满足个人便捷出行需求,也可以作为“空中的士”提供空中公共交通服务。另外,eVTOL也可作为“空中救护车”用于紧急医疗救援,或是作为“飞行摩托”供运动爱好者进行运动竞技。作为载人飞行器,安全性是其需考虑的首要因素。提高飞行器在应急着陆过程中对乘员的保护能力,可大幅减小乘员受伤概率。然而,现有适坠性设计方法难以满足城市复杂环境对eVTOL适坠性提出的严峻挑战:其在动力失效时的无动力着陆能力弱、结构轻量化要求高、座舱底部缓冲距离小、复合材料应用比例高。同时,eVTOL适坠性还需要考虑湍流、阵风和意外接触障碍物导致的离轴碰撞。

图1 eVTOL的多种应用前景

来源网站:FlyingCarsMarket(中间);HFT-STUTTGART(左上);issuu(左下);CNN(右上、右下)

02 研究亮点

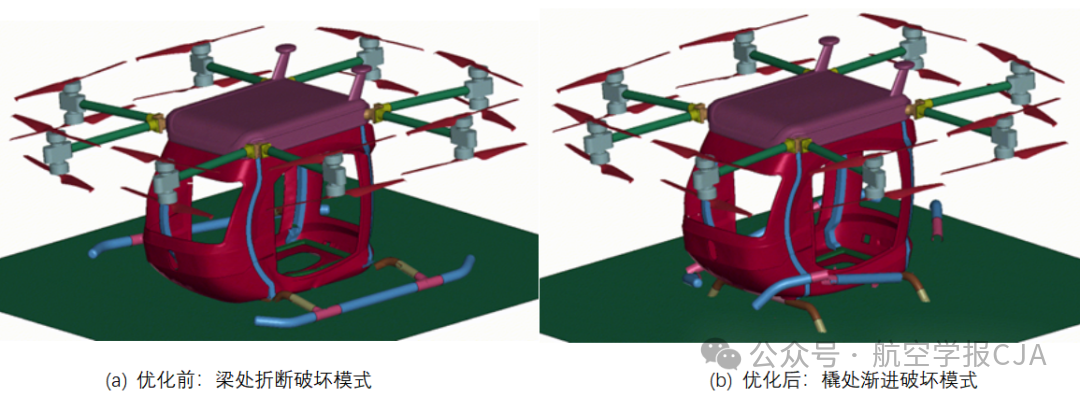

1)滑橇式起落架从“脆断”到“渐进破坏”

结构在不同变形破坏模式下的能量吸收能力有很大的差异,通过对复合材料滑橇式起落架铺层进行优化设计,引导结构发生有序“渐进破坏”,而不再是直接“脆断”,起落架在坠撞时的最大载荷、吸能量、能量吸收率均大幅提高,而残余速度、加速度、过载等均显著下降。这表明起落架通过合理的适坠性设计,仅以小幅增重为代价,适坠性能可得到全方位的提升。

图2 适坠性优化前后的起落架破坏模式

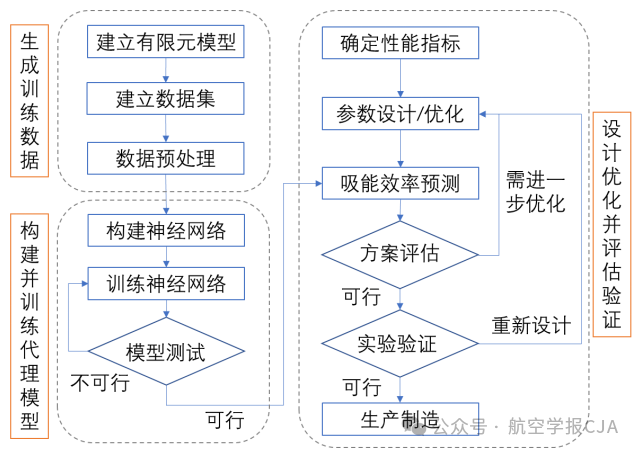

2)融合机器学习与遗传算法的吸能元件优化设计

吸能元件可以通过自身的变形和破坏,较大幅度吸收冲击能量,并大幅降低冲击响应的峰值载荷,在吸收碰撞冲击的动能和减缓加速度方面起着重要作用。研究首先通过有限元仿真生成了训练数据,然后构建了深度神经网络,以密度、弹性模量等为输入,对吸能元件的吸能特性进行预测。经过10万次训练,神经网络平均预测误差小于10%。再联合使用遗传算法进行优化设计,得到吸能效果最优的吸能元件设计方案,其吸能量达到972 J。

图3 吸能元件优化设计方法流程图

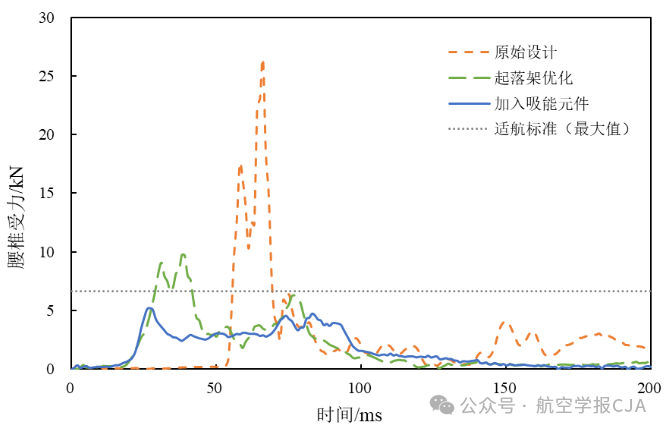

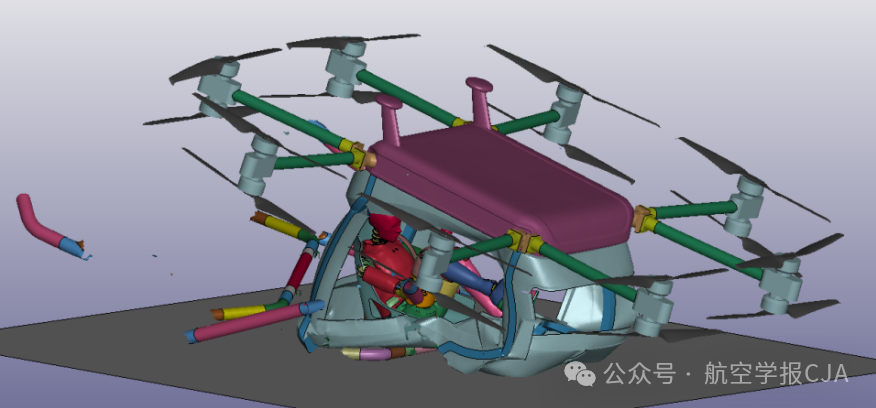

3)整机适坠性评估

结合起落架和吸能元件的研究成果,加入假人模型完成eVTOL整机模型装配后,进行了eVTOL整机坠撞仿真和优化。优化前eVTOL在9.1 m/s的垂直速度坠撞时人体腰椎受力和头部损伤判据(HIC)值均远超适航标准规定的最大值。经过起落架和吸能元件以及机体框架整体的适坠性优化,乘员的腰椎受力值和HIC值均大幅下降,使eVTOL发生坠撞时乘员受伤概率大幅下降。

图4 适坠性优化设计前后乘员腰椎受力变化

4)离轴坠撞仿真

研究综合考察了离轴角度、速度、地面摩擦系数以及它们的组合对eVTOL坠撞的影响,共进行了4个系列22个仿真实例的坠撞模拟。eVTOL在较大前进速度下触地时,由于底部摩擦力与顶部惯性力形成的剪切力与扭矩,极易导致机舱框架断裂,进而导致座舱压溃,使乘员直接遭受碰撞伤害或因座舱变形过大难以逃生。

图5 在一定前进速度下eVTOL坠撞后座舱变形结果

03 研究结论

1)通过对复合材料滑橇式起落架梁进行合理的变厚度铺层设计,可使其按预设的“渐进破坏”模式充分断裂吸能,相比于在局部破坏折断的破坏模式,其适坠性能全方位提升,并能同时满足正常起降时的抗冲击要求。

2)吸能元件的几何尺寸和所使用的材料参数对缓冲效果具有显著影响,尽管吸能元件对总吸能量的贡献相对较小,但其可以很好地减缓乘员的腰椎受力。

3)加入合理优化后的起落架和吸能元件,可使eVTOL坠撞时乘员的腰椎受力和头部损伤判据HIC值均有显著减小,小于适航标准限值。但离轴坠撞条件下乘员腰椎有更大的受伤风险,而且座舱极可能因地面摩擦力和大质量部件的惯性力导致的剪切破坏而压溃。

4)通过建立并训练神经网络,能够快速有效地预测起落架危险处应力和吸能元件吸能特性,平均误差在10%以内,可大幅提高设计效率。

04 团队及作者介绍

天目山实验室低空飞行器设计团队拥有向锦武院士、李道春教授、周尧明教授等多名在飞行器设计领域经验丰富的专家,团队依托其在专业化无人机研发领域的深厚技术积累,深入开展飞行器总体、结构、气动、飞行安全等关键技术研究,致力于推动低空飞行器技术的创新与产业化,已在低空经济领域取得众多突破,为航空事业的发展贡献力量。

丁梦龙(第一作者),主要研究方向为飞行器适坠性分析与优化、复合材料结构优化、结构智能设计等。以第一/通信作者身份在Aerospace Science and Technology、《航空学报》等发表论文十余篇。

李道春(通信作者),现任北京航空航天大学长江学者特聘教授、博士生导师、智能飞行器技术本科专业责任教授、飞行器总体设计与系统工程学科方向带头人、先进长航时无人机系统技术教育部工程研究中心主任,主要研究方向包括新型无人机总体设计与原理样机研制、无人机飞行动力学设计与飞行控制、大展弦比复合材料机翼非线性气动弹性设计等,主持包括国防科技卓越青年科学基金、国家自然科学基金、航空航天企业横向课题在内的科研项目30余项;发表SCI论文50余篇,授权发明专利60余项,获国防科学技术进步二等奖。

向锦武(团队负责人),中国工程院院士,现任北京航空航天大学无人系统研究院型号总设计师、智能无人飞行系统先进技术工信部重点实验室主任,长期从事无人机系统技术研究与型号研制工作,先后担任多型无人侦察机系统型号总设计师,获国家科技进步一等奖2项、二等奖1项,获何梁何利创新奖,入选教育部长江学者特聘教授、国家百千万人才工程;被授予有突出贡献中青年专家、北京市先进工作者、全国五一劳动奖章等荣誉,并享受国务院政府特殊津贴。

免责声明:航化网出于分享有价值信息和促进知识传播的目的转载此文章。我们对文章内容和观点保持中立,不代表赞同其立场。内容仅供参考,不构成投资建议。我们尊重原创版权,已尽可能注明来源和作者。若您认为您的权益受到侵犯,请与我们联系,我们将立即更正或删除相关内容。

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏